编者按:

诺贝尔物理学奖获得者德国于利希研究中心的Peter Grünberg教授不幸于2018年4月7日逝世,享年78岁。众所周知,Peter Grünberg与法国巴黎南大学的Albert Fert在1988年各自独立发现磁性多层膜的巨磁电阻效应而获得2007年的诺贝尔物理学奖,是现代自旋电子学的奠基人。

我国从事自旋电子学的队伍庞大,取得的成果众多,其中不少学者与Grünberg先生有各种层面的交流合作和密切联系。为缅怀Grünberg先生及致敬其取得的伟大成就,都有为院士、颜世申教授和冷群文教授专门撰写了各自与Grünberg先生交往的点滴故事,其情可鉴、其怀可感。

先生的姓氏Grünberg,按照德语可以直译为“绿色的高山”,即“青山”。“自旋电子学的青山”蕴含了对Grünberg先生的敬意,也蕴涵了“莫问青山莫问行,无心浣柳若云清。青山极目八千里,一片冰心广厦成”的历史脉络。

本文摘选了济南大学自旋电子学研究所所长颜世申教授撰写的追忆文章,以此缅怀自己的良师益友Peter Grünberg先生。

睿智的Peter Grünberg 教授

2018年4月7日,德国于利希研究中心的Peter Grünberg教授因心脏衰竭不幸逝世,享年78岁。他是现代自旋电子学的奠基人。众所周知,Peter Grünberg和Albert Fert于1988年因各自独立发现巨磁电阻效应而获得了2007年的诺贝尔物理学奖。巨磁电阻的发现,直接推动了信息存储技术的飞速发展,极大改变了我们的生活。他的去世,不只是使世界失去了一位伟大的物理学家,对我而言更是失去了一位难得的良师益友,悲伤之情难于言表。先生驾鹤西去,我再也没有机会接受先生的言传身教。然而,与先生一起工作和生活的点滴,将不会随时光消退。

记忆深刻的是Peter Grünberg先生学习吃油炸知了。2010年8月,我邀请先生访问中国,我知道他喜欢中国的美食、风景和文化,于是就在北京的小吃一条街请他吃油炸知了。他当时毫不犹豫,拿起一只知了就放进了嘴里。吃完之后,他告诉我,他以前从不吃任何昆虫,但生活就要不断尝试新事物。

我陪先生去爬过一次北京的八达岭长城,时间也是8月份的一个中午,所谓烈日炎炎似火烧。当时先生已经71岁,他穿着短裤短褂,历时两个多小时,爬到了好汉坡,随后再回到长城脚下,其间居然没有停下来休息一分钟。他指着被汗水湿透的短褂问我:你告诉我“不到长城非好汉”,我现在是好汉了吧?当时先生已经患帕金森症很长时间,虽然双手经常不自觉抖动,但身体依然强壮,绝对应该算是生活中的好汉了。

先生对中国的科技发展有过高瞻远瞩的预言。二十多年前的1997年5月,我作为洪堡学者在先生指导下工作。那时我刚到德国,他却问我德国的工作结束后准备到哪里去。我告诉他我还没考虑好这个问题,而他郑重地提醒我:中国发展很快,你应该回到自己的国家,建立自己的实验室。如此,你不出几年就会变成教授的。现在想一想,当时他的预言非常精准,也是促使我回国服务的驱动力之一。

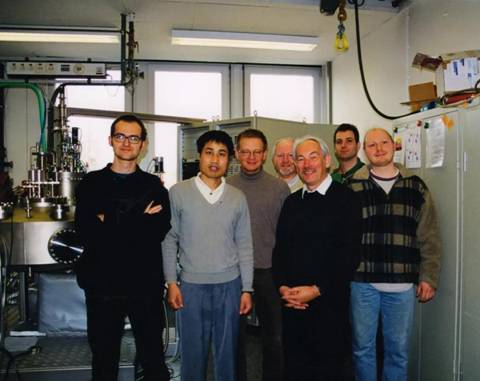

颜世申教授做洪堡学者期间与Peter Grünberg 研究组的成员合影

于利希研究中心的工作方式与众不同。每天中午,每个研究组的教授、博士后与研究生一起到食堂吃饭,饭后回到办公室一起喝咖啡,自由自在地畅谈工作、学习和生活。可能是因为先生是大家,无需受各种世俗的、功利的压力掣肘,他可以天马行空,经常用各种想法来考验我的能力与智慧,建议我去试试这个、试试那个。在我与先生一起工作的第一年,就尝试了六个不同的研究课题。当然,大多数都毫无结果,或不了了之。这种状况一直到我工作了两年,才在分子束外延Fe/Mn/Fe三层膜中看到了任意角度的层间耦合现象,算是做出了一点新结果。后来,我也渐渐明白先生的研究模式,就是不跟随别人的研究工作,走自己的路,如果做出了成果自然就是原始创新。因为作为科学家,至少有一点是与政治家和商人不同的:那就是无论你科研失败多少次,人们都不会记得,世界只记得你的成功。因此科学家才可以无所顾忌、大胆创新。不过,“郁闷”的是,即使做出了我以为很好的结果,先生也不介意论文发表在哪里。他不看重刊物级别,更不追求文章数量,我想这才是真正的大师风采。

先生晚年由于身体状况不佳,多是深居简出,渐渐淡出公众的视线。然而,他对工作和生活的热爱和执着,分毫不减。最近几年,他不辞劳苦,奔波在德国、中国、韩国和日本之间,先后在德国、韩国和中国建立了三个以他的名字命名的研究所或实验室。先生于2012年5月正式加盟山东大学物理学院,成为兼职教授。物理学院以先生作为国外学术大师领衔,成功申请了“自旋电子物理、材料与器件”学科创新引智基地项目(111项目)。他还选拔了物理学院的7名本科生,组成了音乐与声学科研兴趣小组,因为自旋电子电子学已经很热了,他更喜欢做全新的没有人做过的事。在几个本科生的协作下,他在不同粗细的钢管上,成功地奏出了美妙的乐曲。可见,先生是一位不愿意躺在过去成绩上的富有创新精神的学者。

音乐与声学科研兴趣小组的大学生与Peter Grünberg教授在做实验

颜世申、王晓临教授陪同Peter Grünberg 教授参观济南大明湖

在济南期间,他每天早晨8点就到办公室,晚上10点才离开。工作间隙他喜欢打乒乓球,乒乓球台就在他办公室旁边的楼道里。即使在大冬天,他也要换上短裤和背心与研究生对打,非常投入和认真。中午饭就在学生食堂就餐,他喜欢与年轻的老师和学生一起吃饭聊天。周末他喜欢在市区骑车锻炼身体,他一来就要骑车到黄河岸边。我担心他迷路,就让一个年轻的老师骑车陪着。不料那位年轻老师中途自行车掉了链子,与先生失联。那时他刚来中国,不会说汉语,也没有手机。我担心他走丢了,就派了几个学生分头寻找。学生们找了两个多小时,踏破铁鞋无觅处,才知道老先生独自骑车回学校了。我问他迷路了吗,他说没有,他有路标,校内那座最高的楼,楼顶有一座大钟,那就是他的路标。我想,日常生活和科研生涯经常关注路标,大概是人生事业两不误的招数。

先生生命的最后两年,由于帕金森症病情加重,摔倒过几次,每次都是皮肉之伤,并无大碍,但最大的问题是他有时分不清梦境与现实。当这种情况出现时,我们能感觉到他会极力想出各种办法,帮助判断自己是在梦境中、还是在现实中。现在,先生离开尘世,正在去天堂那新的世界。我们衷心祝愿他生活在美好的梦境中,循着通向天堂的路标,到天堂安歇吧。

(作者颜世申系济南大学自旋电子学研究所所长,国家杰出青年基金获得者、山东省杰出青年基金获得者、教育部新世纪优秀人才、山东省有突出贡献的中青年专家、德国洪堡学者。本文原载于量子材料QuantumMaterials微信公众号,转载时略有删减。)